Monalisa

Monalisa, de Leonardo da Vinci, é um quadro que ficou famoso pela confusão causada àquele que o vê. Não se sabe ao certo se a moça sorri, se sofre, se desdenha, suspeita ou odeia. Não se sabe ao certo quais emoções estão ali representadas. Caberá sempre ao expectador da obra nomear os afetos, sentimentos e emoções. Mas a condição primordial para o sucesso do quadro é: apenas aqueles por ele enxergados. É claro que, na variedade da experiência humana, estes poderão ser variados de acordo com a experiência individual de quem vê.

Afeto, Emoção e Sentimento: Conceitos, Semelhanças e Diferenças

Segundo Karen Quigley et al (2014), não existe uma definição amplamente aceita sobre o que é a emoção. Talvez ela fosse um conjunto de pacotes coordenados de experiências de mudanças fisiológicas e de comportamento, ou um Estado Mental que as pessoas associam a algo dito no senso comum (raiva, medo, nojo, tristeza, alegria). E talvez emoções envolvam mudanças no afeto, mas mudanças no afeto nem sempre se transformam em emoções. Mas se preferirmos as definições aqui apresentadas, estaremos longe de algum tipo de consenso ou imparcialidade teórico-científica (QUINGLEY, K.S.; LINDQUIST, K.A. & BARRET, L.F., 2014).

E aqui falamos sobre a psicologia, as neurociências e a psicanálise. Estas que, às vésperas do segundo século de duração, discutem frequentemente um consenso definitivo ou próprio destas emoções, sentimentos e afetos.

A Sociedade dos Psicólogos tentará, com muita parcialidade (já que esta é bastante afetada pela psicanálise), trazer alguns destes conceitos e suas diferenças. Lembramos que isso acontecerá a partir de engendramentos oriundos de múltiplas fontes de leitura. Entretanto, há aqui um aviso: a maioria é psicanalítica. Por isso, são mais do que bem-vindos os comentários, as críticas e os complementos dos leitores deste artigo. Boa leitura.

Emoções e Sentimentos: Psicologia Experimental

Em 1879, em Leipzig, na Alemanha, surge o primeiro laboratório de Psicologia Experimental. Um de seus fundadores foi Wilhelm Wundt, o mesmo autor que, em 1873, publica o trabalho intitulado Principles of Physiological Psychology (Princípios de Psicologia Fisiológica). A intenção declarada de Wundt era, segundo ele mesmo, criar um novo campo do conhecimento: a psicologia.

Como um médico, naturalmente Wundt seria orientado pelas evidências observáveis necessárias para que um conceito seja aprovado pelo método científico. Portanto, o desejo de ser chamado de psicólogo o fez deparar-se, à época, com a dificuldade de explicar aquilo que se experiencia individualmente, aquilo que se passa dentro da cabeça, ou mente, de alguém. Aquilo que a dissecação do cérebro de um cadáver não poderia explicar por si só. Aquilo que se apresenta no relato, pois necessita dele, poderia se tornar, de fato, ciência?

Wundt diz que as sensações e os sentimentos seriam as duas formas básica de experiência humana, postulando ainda que, para que fossem observadas, seria necessária um exame do estado mental experienciado. O autoexame dos estados mentais era chamado por ele de introspecção.

A sensação seria um resultado da comunicação entre o Sistema Nervoso Central e os órgãos dos sentido [no Sistema Nervoso Periférico]. Ou seja, os impulsos resultantes da estimulação do tato, paladar, olfato, visão ou audição atingem o cérebro e aí se “sente” algo. O sentimento, para Wundt, já estaria ligado ao que se percebe na experiência imediata, ou seja, o prazer e o desprazer; a tensão e o relaxamento, e a excitação e a depressão. Para o filósofo, psicólogo e fisiologista, as emoções poderiam englobar este conjunto de percepções fisiológicas que acompanham a experiência.

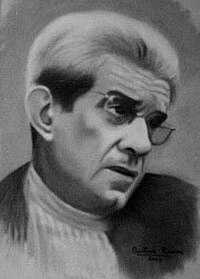

Sigmund Freud (1856-1939)

Os séculos XIX e XX pareciam carregar, especialmente na França, Alemanha e Império Austro-Húngaro (futura Áustria, após o término da Primeira Guerra Mundial), um interesse especial dos médicos pela mente humana.

Após sua especialização na área de neurologia, o médico Sigmund Freud não se contenta: se encanta com os Estudos de Charcot sobre a Hipnose e o Inconsciente. Decide investigar mais detalhadamente os resultados da experiência, mas não só aquele oriundo das percepções fisiológicas, como também no comportamento contínuo e nas patologias que a medicina não conseguia explicar com sua biologia observável através do método científico.

Em obras importantes à sua teoria, como Estudos Sobre a Histeria (1893-1895), A Interpretação dos Sonhos (1899-1900), A Psicopatologia da Vida Cotidiana (1901), Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), Totem e Tabu (1913), O Eu e o Id (1923) e O Mal-Estar na Civilização/Cultura (1930) é possível observar que Freud, aos poucos, em uma crescente de seus conceitos, vai creditando à experiência da mente mais do que meros resultados fisiológicos captados pelos órgãos dos sentidos. As experiências postuladas por Wundt – de prazer e desprazer; tensão e relaxamento e excitação e depressão – eram também vistas por Freud através da relação daquele sujeito com aquilo e aqueles que o cercavam. Melhor dizendo, estas experiências seriam moldadas pelos afetos, os fluxos energéticos que acompanhavam as representações mentais criadas nas relações com os objetos externos à experiência individual. O sujeito seria afetado ao longo de suas relações interpessoais. Sua experiência individual era afetada por aqueles que lhe apresentavam e representavam o mundo (a linguagem). Portanto, a introspecção consciente não bastaria para entender as complexidades da mente – a própria consciência não o faria! Suas emoções apareciam de acordo com sua experiência afetiva histórica (talvez até pré-histórica!), ou seja, experienciaria sua raiva da maneira que aprendeu a fazê-lo a partir da relação com o Outro. E isso não seria diferente em sua alegria, medo, tristeza, nojo, vergonha ou culpa.

Contudo, na obra de Freud, o conceito de Pulsão se tornou o cerne de sua teoria. É altamente recomendado que você o conheça melhor ou o reveja no link a seguir:

O que é Pulsão? Qual é a Diferença entre Pulsão e Instinto?

Ao longo de sua obra, Freud enfatiza que estes processos acontecem em Instâncias Psíquicas diferentes que operam de forma conjunta. Seus nomes evoluem junto com seus estudos, mas, em geral, fixa-se o conceito de que: a consciência não governa os sujeitos, apenas auxilia na conciliação das exigências de seu Real Governador (o Inconsciente) e seus Simbólicos Órgãos de Fiscalização – A Leis, a Moral, as regras de convivência em Sociedade (1900). Freud ainda enfatiza que muitas experiências se perdem à consciência, e que a censura oriunda desta é uma forma de proteção ao desprazer, à tensão e à constante necessidade de excitação sensorial que as proibições sociais podem causar àquele que não consegue realizar e, portanto, satisfazer e obter descarga de excitação aos desejos oriundos do próprio Inconsciente. Tudo isso guiado por forças desconhecidas à consciência. Estas forças iriam além das instintivas, comuns aos animais. Portanto, falamos de forças que excederiam as buscas por sobrevivência e reprodução, mas que moveriam a experiência histórica dos seres humanos.

A questão é que tudo isso só aconteceria na relação do sujeito com o Outro. Na maneira em que o sujeito é afetado, após ser invadido pela linguagem, que o ligaria à sociedade, bem como às leis estruturais que a cercam. Portanto, as emoções e os sentimentos poderiam ser produtos da influência destas relações afetivas nas percepções sensoriais. De maneira mais simples: a maneira com que somos afetados subjetivamente, mentalmente, por algo ou alguém, nos permitirá experienciar no corpo o conjunto de sensações e percepções fisiológicas atreladas por associação e/ou causalidade àquilo. Isso ocorre à medida que nos relacionamos com o quê, quem, ou com representação simbólica daquilo que originalmente nos afetou. E, a partir da gravação mnêmica disso, poderíamos repetir um conjunto de afetos antigos a partir de um novo que é experienciado. Ou seja: se me entristece a morte de meu papagaio, em conjunto, a própria tristeza deste fato em si me fará entristecer mais uma vez pela morte de minha avó, algo ocorrido há dez anos.

Esboçamos um sorriso ao recebermos aquilo que fomos ensinados, através linguagem, como sendo um elogio. E o fazemos porque isso também implica que, da maneira que acreditamos ser que somos, nos tornamos objeto de desejo a alguém. Talvez o destino disso se chame alegria. Talvez alguns poetas relatem de uma maneira que se chame amor. Mas é certo que isso também poderá lembrar uma experiência antiga, como a alegria de saber-se amado pelos cuidadores que se tornaram nossas referência afetivas.

Os Outros Afetos

O psiquiatra francês Jacques Lacan (1901-1981) acata a maioria dos ensinamentos Freudianos e, de maneira que pode até lembrar uma crítica ou ruptura, os tenta complementar com o que traz do Estruturalismo de Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss entre outros renomados autores. Mas aqui são citados os que falam mais sobre a linguagem e o estruturalismo.

Sua frase mais famosa é, sem dúvidas, aquela em que diz que O Inconsciente é Estruturado como uma Linguagem. As polêmicas interpretações possíveis são temporárias. Talvez, o mais aceito para o que se quis dizer aqui, pelo nem sempre simpático franco-psiquiatra, poderia ser que: assim como uma linguagem é estruturada, segundo Saussure (1916), a partir de um signo, significante e significado, o Inconsciente Freudiano, conforme Lacan o entenderia, também teria uma estrutura semelhante a esta em sua formação. E Lacan diria isso ao entender que os sujeitos estariam inseridos, invadidos, amarrados e barrados na sociedade através da linguagem. E as mesmas regras sobre a arbitrariedade do signo de Saussure, nas mesmas regras regentes da linguagem, Lacan viu semelhanças às regras que também poderiam reger o inconsciente de Freud. Por exemplo: os Mecanismos de Defesa de Condensação e Deslocamento, postulados por Freud como comuns aos sonhos, poderiam seguir as mesmas estruturas de figuras de linguagem como a metáfora e a metonímia, no que diria respeito à similaridade e contiguidade dos conteúdos. Sendo assim, A Interiorização das Regras dependeria da Interiorização da Linguagem. E a noção, a nomeação do próprio corpo, também. A linguagem se inscreveria nos corpos através de seus significantes, ou melhor, daqueles que vêm do Outro. Portanto, a linguagem estaria no corpo e na mente de maneira estruturada, sempre (bem ou mal) representada através de significantes ligados metafórica e metonimicamente em cadeia associativa.

A questão é que, segundo Lacan, muitos destes significantes, diferentemente do que é postulado por Saussure, poderiam carecer de significado se os observarmos apenas pela sua lógica conceitual. O significado dos signos, daquilo que está nas formas de representação, para Lacan, estaria nas relações com Outros significantes, em uma cadeia de representações inconscientes quase interminável. E de tudo isso dito, se indaga se os significantes também carregariam afeto. Em seu tom de voz, no volume de sua fala, na ordem escolhida para as palavras ou na velocidade do discurso adotado. Neste caso, os significantes também afetariam os sujeitos.

Como escutamos algo? Como somos afetados por algo? Através do que aquilo representa para nós.

E não seriam as emoções, portanto, resultados, destinos e traduções, daquilo que nosso corpo e nossa mente (ambos em função de uma cadeia de significantes) experienciam a partir dos afetos? Ou, pelo menos, como aprendemos a nomear tais coisas?

Aquela bronca que levei de meu pai quando andava de bicicleta na infância, por, segundo ele, estar indo muito rápido. Aquilo me gerou certa raiva ao momento. Sei que é raiva, uma vez que a linguagem, concedida, incidida em mim por meus semelhantes, me ensinou que este era o nome dado ao meu cerrar de punhos e lábios, do ranger de meus dentes e do calor facial (por conta do aumento do fluxo sanguíneo) que acompanham aquela vontade de praticar violência, aquela agressividade ou hostilidade. Entretanto, por ser uma criança em busca do amor de meus pais, eu que não me permitiria sentir esta vontade de aniquilação por quem tanto fazia e poderia fazer por mim. Portanto, consegui expulsá-la de minha consciência à tempo. Ufa! Mas, trinta anos depois, aconteceu um caso curioso: como que uma pessoa tão calma e serena como eu agrediria, violentamente, um guarda de trânsito num surto incontrolável de cólera? Apenas por este me dar uma multa por excesso de velocidade que pratiquei em minha motocicleta superpotente? Ou será que foi a adoção do mesmo tom de voz que, há muitos anos, fora empregado por meu pai? Será que o infeliz guarda de trânsito recebeu toda aquela raiva guardada por trinta anos, apenas por conta de seu timbre, entonação ou volume de voz? Ou foi também alguma outra relação desta cena com a aquela antiga, da bicicleta, que para a realização de um desejo infantil, se tornou uma moto muito potente? Será que foi a semelhança entre o conteúdo da multa e da bronca? Talvez tenha sido todo o conjunto de afetos associados a uma só emoção: a raiva.

Talvez no caso fictício acima tenhamos uma expressão da presença do afeto na linguagem e nas emoções. E aqui falamos de um em especial que tenha sofrido certa repressão da consciência (e é importante diferenciar esta do recalque, mas talvez em um texto à parte) e, anos mais tarde, através de significantes em cadeia de representação (bronca por andar de bicicleta muito rápido – multa por excesso de velocidade; raiva do pai – raiva da figura da Lei, o guarda; tom de voz do guarda – fonte de mobilização do afeto reprimido ao pai: a partir disso tudo, a percepção fisiológica atrelada à raiva – calor, cerrar de punhos, ranger de dentes – se liga ao ato e desejo anterior de agressividade).

Portanto, através da linguagem, os afetos se ligam às percepções sensoriais e podem provocar respostas fisiológicas aos estímulos externos, objetos externos ou significantes (podendo estes três serem um só). Seria isso então a emoção? Uma resposta fisiológica mobilizada pela apreensão de determinados afetos à certas representações de experiência subjetiva?

Os Três Afetos Sociais

A ligação dos afetos à linguagem parece ser tanta, que, para Lacan, três destes seriam exclusivamente sociais: A vergonha, o nojo e a culpa.

Tal afirmação se faria possível pois, para que estas aconteçam, seria preciso que já tenha havido a Interiorização das Regras. Ou seja, a criança ou o adulto precisam conhecer aquilo que se exige e se proíbe socialmente. É necessário já ter sido apresentado, invadido, barrado, representado e afetado pela Linguagem.

Os bebês não parecem sentir vergonha da percepção que teriam os alheios ao cheiro de suas fezes. Mas, é no mínimo curioso, que alguns adultos sofram até de sérias complicações intestinais porque a mera possibilidade de passar vergonha apenas lhes permite defecar em sua própria casa. Talvez pelo medo do julgamento alheio sobre seus próprios odores. Paralelamente, as crianças, nos primeiros anos de vida, não parecem sentir nojo das próprias fezes. Em certa idade, é até possível vê-las exibindo estas aos adultos, como uma espécie de orgulho; as deixando por aí, quase como presentes de fabricação própria: na sala, no quarto ou em algum lugar da casa de fácil visualização.

Antes da Interiorização das Regras, ou seja, da vivência da Castração, no Complexo de Édipo, na Fase Fálica (3-6 anos) da teoria do desenvolvimento psicossexual freudiano, não se tem vergonha dos próprios órgãos genitais à mostra na praia, na rua ou na reunião de família. O próprio manuseio destes, em forma de obtenção de prazer, às vezes acontece em público até que os adultos ensinem a criança que isso não é aceitável. Em contrapartida, já me foi possível conhecer o relato de mulheres que não conseguiram tirar a roupa em um quarto de motel; de homens que utilizavam objetos como desodorantes, pilhas, controle remoto, etc. para que fizesse volume em sua sunga antes de ir à praia. Suas óbvias motivações eram a vergonha do próprio corpo nu.

A culpa também parece ser ausente na criança que, se não guiada corretamente pelos cuidadores, pode até maltratar, agredir e machucar animais, insetos e até outras crianças – enquanto demonstra o deleite daquele divertimento através de seu sorriso puro e simples. Há ali uma diversão não permitida pelas regras sociais que acompanham a invasão da linguagem.

Portanto, a linguagem também afeta as emoções, principalmente aquelas homônimas a estes afetos supracitados, que são experienciadas através da relação com o Outro. Através do ser visto fazendo; do fazer sendo visto; do se ver fazendo, do ver fazendo e sobre como tudo isso lhe afeta.

O Mais ‘Puro’ dos Afetos

Para Lacan (1901-1981), a angústia seria o mais puro dos afetos. Por ser aquilo que se experiencia logo ao saber, ao estranhar, ao separar a imagem de si próprio daquela do Outro.

Os Outros afetos derivariam da angústia. Seja de deformações desta, seja de formas a fugir dela como ela mesma, como possibilidade. A vergonha poderia ser angústia de saber-se não amado e/ou tal possibilidade? O nojo poderia ser a fuga da angústia que poderia causar a memória de algo que já foi prazer em outros tempos? Ex: a criança que brincava com as próprias fezes não consegue sequer ouvir tal palavra sem sentir um grande incômodo psíquico na vida aduta.

Numa investigação mais detalhada, talvez seja possível até encontrar na essência de uma vergonha, nojo ou culpa, a presença de uma ou algumas fantasias inconscientes. Acredito ser bem possível, a não ser que se considere, na psicanálise, uma mera coincidência a ampla presença da fala “eu sou tímido” no meio artístico. Curiosamente, esta acaba sendo uma fala recorrente no meio que concerne à prática do teatro, talvez a maior exposição do próprio ser ao julgamento alheio – aquilo que os tímidos abominam à todo custo. Como ator amador, não foram raras as vezes que a ouvi de algumas pessoas que, momentos antes, observei, explicitamente, quebrarem muitas “regras sociais” ao palco. Mas aí entraríamos na discussão do que representaria a figura do personagem ao sujeito, coisa para Outro texto.

https://www.instagram.com/p/Bjxuvw_H4ZU/?hl=pt-br&taken-by=caiocesarpsi

Considerações Finais

Quando se diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, inclui-se a dimensão do afeto, já que a linguagem também traz afeto através de suas entonações, timbres e, principalmente, por quem (o quê) a traz.

O afeto e as emoções, talvez não pudessem ser uma descarga de excitações endógenas dos órgãos perceptivos, exclusivamente, uma vez que eles acompanham muitos significantes em suas apresentações e representações. Se a emoção é o destino do afeto, esta rota entre origem e destino só poderia ser traçada através da linguagem. Por exemplo, a angústia perante possibilidade de não ser amado pelo Outro ao falar palavrões, impede que algumas pessoas os falem ou os escutem sem enrubescer de vergonha ou que os falem de fato. Em casos extremos, a própria escuta ou possibilidade de fala de tais significantes barrados pela linguagem, poderia angariar descargas de angústia através de sintomas como ansiedade, pânico e fobias em geral.

O afeto acontece na relação do sujeito com o Outro. Acontece em como o sujeito, sem querer querendo, se afeta nesta relação. O Outro o afeta com sua linguagem e este, quando a aprende, inevitavelmente carrega as excitações por esta produzida em seu corpo e, principalmente, ao conteúdo psíquico ao qual estas ficaram ligadas (através de representações e/ou significantes). Se aprendo a linguagem com o Outro, aprendo à maneira com que esta me afeta na relação intra e intersubjetiva. Portanto, se a emoção é o destino do afeto, individualmente falando, aprendo com meus pais que sinto raiva enquanto a percebo através da linguagem apresentada por eles. Sendo afetado por eles, através das representações simbólicas associadas através da linguagem, ligo estes afetos que carrego junto à minha definição de raiva às minhas percepções de experiências sensoriais neurobiofisiológicas. Isso tudo, através de uma relação estabelecida na cadeia de significantes que também carregam afeto. É preciso dizer que este processo seria inconsciente?

Estas percepções neuro biofisiológicas me causam calor, aumento do fluxo e pressão sanguíneos, contração dos músculos da face (sobrancelhas franzidas, lábios cerrados, olhos brilhantes), das mãos e de outras áreas do corpo. Entendo que, na relação que tenho com os Outros que me afetam, que minha emoção (raiva) é o resultado da não satisfação imediata daquilo que acredito que me trará prazer; da ausência de alívio de minha tensão, e/ou da descarga de excitação sensorial (ver grifo em A Interpretação dos Sonhos, Freud, S. 1900. cap. 7) que agora só me parece possível através da agressividade. Mas é também importante saber que isso me foi trazido também através da linguagem.

Entretanto, se isso é nomeado e apresentado por aqueles que diariamente me afetaram, de alguma forma mais intensa, em algum período mais crítico de minha formação psíquica, poderá haver certa ligação entre meus atos, aquilo que entendo destes e a percepção disto em meu corpo com desejos, expectativas e valores destas pessoas – geralmente subjetivamente entendidos como próprios. Sendo dado o nome de emoção a esta resposta fisiológica àquilo que me cerca, variando sua excitação sensorial de acordo com o que meu corpo e mente seriam, histórica e pré-históricamente programados. Há uma descarga de excitação biológica, uma experiência de um conjunto de hormônios, sensações e percepções aos órgãos dos sentido e do Sistema Nervoso Central e Periférico, a partir de um conjunto de afetos que um determinado ato pode representar com um significante, objeto externo e/ou estímulo.

Se fui censurado na infância pelo meu pai, e tive que reprimir ou até recalcar a maneira com que fui afetado por isso, talvez com raiva, ódio ou desejo de aniquilação através da força impulsionada por minha agressividade (situação inaceitável à consciência, que obrigaria o sentimento de gratidão ao amor dos pais), alguém que me censurar com uma fechada no trânsito poderia, em seu azar, experimentar toda aquela descarga bio-psico-fisiológica que aquela raiva, agora representada num soco, produziu e reservou décadas atrás. Se isso for verdade, certamente seria por conta desta pessoa da fechada ser responsável, sem saber, por eliciar uma representação afetiva simbólica (significante) linguisticamente associada às respostas e movimentos de meu organismo.

A Emoção se torna condicionada às representações do afeto que a linguagem foi capaz amarrar ao corpo, mas ainda da maneira que o indivíduo a experiencia por conta própria. Mas pra quê serve, então?

É preciso dizer que nos primórdios existenciais do Homo Sapiens, as descargas fisiológicas oriundas das emoções que eram experienciadas poderiam até apresentar um papel relativo à sobrevivência e à reprodução da espécie. Como por exemplo: há uma descarga de adrenalina (frio na barriga), dilatação da pupila (visão mais precisa do mundo externo), aumento da produção de energia (oxigênio – coração disparado ao extremo) para que se corra ou se lute perante uma ameaça à vida. Mas, nos dias de hoje, esta experiência é descrita perfeitamente por aqueles encaminhados ao psicólogo ou psicanalista pelo cardiologista, que visitaram com um ataque agudo de ansiedade, geralmente confundido com um infarto agudo do miocárdio.

Curiosamente, isso acontece fora da floresta. Bem distante mesmo. Geralmente em situações que não oferecem risco algum á vida, como por exemplo: sentados no confortável sofá da própria casa.

Para Não Dizer que Não Falei dos Sentimentos

Os sentimentos, por último, poderiam ser aqueles afetos e emoções que estão unidos através do laço social. A tradução social dos afetos. Através da linguagem compartilhada. Os sentimentos poderiam ser os afetos que chegaram ao coletivo, já que a maioria é sentida de maneira tão pessoal e única que parece não haver compreensão daquilo por alguém que não seja o sujeito ele próprio.

Os escritores e poetas e músicos são aclamados porque conseguem transformar os afetos vivenciados em sentimentos, pois foram, através da linguagem, traduzidos do individual para o coletivo. Isto é, através do que eles escrevem é possível ao leitor ler e escutar os próprios afetos. Encontrar representação. Estes seriam dificilmente verbalizados durante a própria experiência, mas agora estão perfeitamente localizados, representados nos significantes escolhidos por aqueles que souberam unir sua experiência idiossincrática à coletiva. Algo possível apenas àqueles dotados de uma avançada percepção da linguagem, perante aquilo que os afeta.

Quer saber mais sobre emoção?

Inscreva-se já para o 2º curso presencial de Introdução à Psicologia das Emoções. Dia 22/09/2018 em São Paulo. Vagas limitadas!

Mais informações:

http://cicem.com.br/cursos/introducao-psicologia-das-emocoes-sp/

Quer saber mais sobre afeto e psicanálise?

Inscreva-se no 7º curso presencial de “Introdução às Psicanálises”, de 4h de duração (inclui certificado digital), vai ocorrer no dia 21 de Julho de 2018 e irá expor alguns dos conceitos centrais referentes à perspectiva de 4 influentes autores psicanalistas (S. Freud; J. Lacan; M. Klein; e D. Winnicott), sendo ideal para estudantes dos primeiros semestres de psicologia que querem aprimorar seus conhecimentos sobre psicanálise e psicologia.

Venha aprender com a Sociedade dos Psicólogos, faça já sua pré-inscrição: sociedadedospsicologos@gmail.com

Procura Psicoterapia?

Entre em contato com os nossos psicólogos e agende uma entrevista através do nosso Canal de Comunicação (clique aqui).

(Todas as imagens aqui utilizadas foram retiradas da internet. Caso seja o proprietário de uma delas, entre em contato com a Sociedade dos Psicólogos imediatamente)

REFERÊNCIAS – *Também considerar as bibliografias citadas apresentadas ao longo do texto (Por ordem livre).

Afeto, emoção e sentimento na psicanálise | Christian Dunker | Falando nIsso 146

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=LNjcXFKGW_c&w=560&h=315]

Paiva, Maria Lucia de Souza Campos. (2011). Recalque e repressão: uma discussão teórica ilustrada por um filme. Estudos Interdisciplinares em Psicologia, 2(2), 229-241. Recuperado em 19 de julho de 2018, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-64072011000200007&lng=pt&tlng=pt.

Quingley, K. S.; Lindquist, K. A. & Barret, L. F. (2004). Inducing and Measuring Emotion and Affect. In Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology. Ed(s) Reis, H.T.; Judd, C.M. Cambridge University Press. p. 220-252

Pinheiro, Elaine, & Herzog, Regina. (2017). Psicanálise e neurociências: visões antagônicas ou compatíveis?. Tempo psicanalitico, 49(1), 37-61. Recuperado em 19 de julho de 2018, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-48382017000100003&lng=pt&tlng=pt.

Ravanello, Tiago, Dunker, Christian Ingo Lenz, & Beividas, Waldir. (2018). Para uma Concepção Discursiva dos Afetos: Lacan e a Semiótica Tensiva. Psicologia: Ciência e Profissão, 38(1), 172-185. https://dx.doi.org/10.1590/1982-37030004312016